文章来源于网络,对原作者表示感谢,内容仅做公益性分享,若有侵权,请告知删除。

泽畔时光

第一章 身世之谜

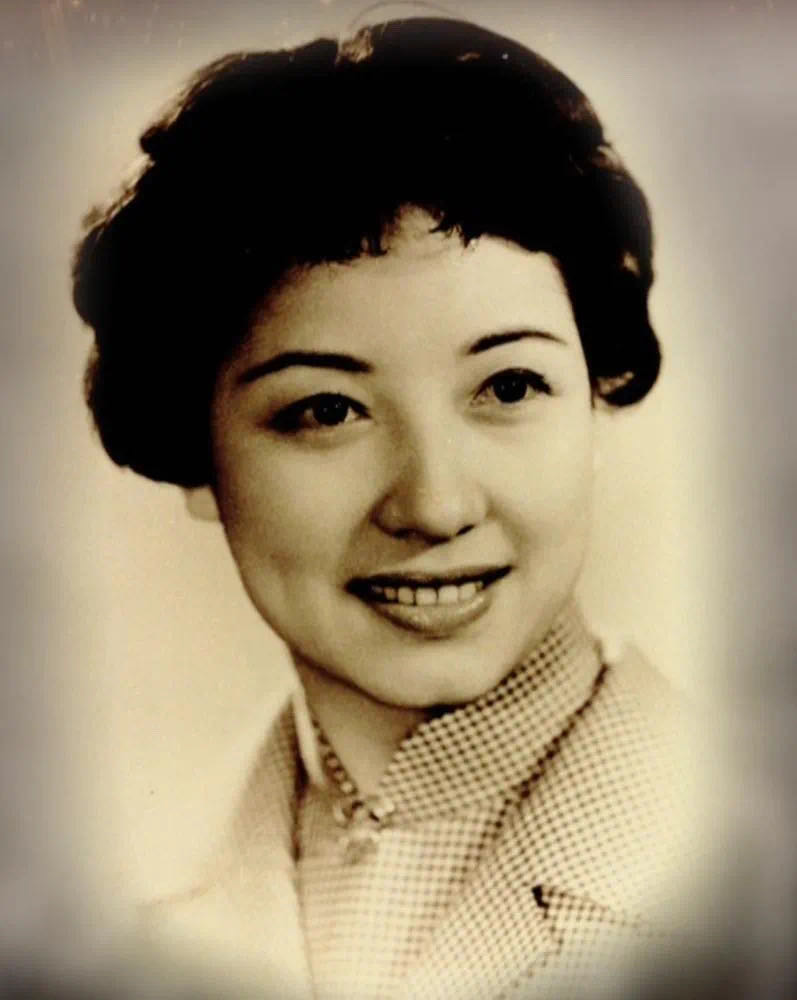

杜近芳的身世,传闻甚多。社会上一直传说杜近芳是梅兰芳和名伶孟小冬的私生女,杜老师是我的老同学吴葆桓先生的嫂子,现仅就我所知,澄清如次。

(一)夫家情况

杜近芳的丈夫吴葆桢,毕业于“协和医学院”。是妇产科泰斗林巧稚女士的得意门生,妇产科专家。吴家是著名的大资本家,是做茶叶生意的。上辈共四房。吴葆桢属“长房”,行二。我的同学属“四房”。建国初,吴、杜相识于“同仁堂”乐家。杜近芳是乐松生先生的“干女儿”,吴、乐两家又系“通家之好”。美满婚姻,于兹成就。结婚典礼,梅兰芳先生主婚,周恩来总理赠送贺仪。吴、杜举案齐眉,家庭幸福,育有一女。

杜近芳自己有房子。婚后,迁入夫家,两处居住。吴家是“大宅门”,婆母吴老夫人,待杜近芳很好,兄弟辈皆称呼为“二嫂子”。“文革”伊始,吴家被“抄家”,“批斗”,吴老夫人遭“扫地出门”,乃只身投奔杜近芳夫妇。杜近芳的养母陈氏,非常贤惠,两位老人相处甚得。杜近芳照顾丈夫、孩子,侍奉两位母亲,为她们养老送终,一时,传为佳话。

(二)出身探源

在《解放日报》的一篇采访报道中写着,杜近芳不知道亲生父母是谁,还在襁褓中就被卖入陈家,认下陈喜光做父亲。尽管养父非常疼爱她,带她学戏,但12岁那年她还是无奈被转卖给杜菊初,有了“杜近芳”这个名字。

杜近芳是京东三河县人,家境贫寒,姊妹众多。她的“生母”无奈,把她“卖与”一位姓杜的京剧艺人,为“养女”,学戏。后杜先生去世,乃“转与”陈喜光先生为“养女”。陈老夫妇待之如己出。因原名响亮,就没有再改。困难时期,杜近芳的“生母”曾带着她的妹妹,到北京来“告帮”。杜近芳很有怨气。对养母陈夫人说,不许接待,这么多姐妹,为什么单把我卖人!陈夫人很贤惠,就劝,卖你不对,可你“因祸得福”,当了“名角”呀。“生母”来时,陈夫人偷偷给做好吃的。还给钱,一次 50 块,那时,不少了。杜近芳说是说,也就“睁一眼闭一眼”。照此说来,杜近芳的身世真是够苦的哟。

(三)艺术传承

杜近芳老师,天赋极高,聪慧好学,是她那一代“出类拔萃”的“尖子”演员。究其门派,她是地道的“王派”。王瑶卿先生,非常喜欢她。还曾为她的《柳荫记》、《白蛇传》谱曲。“中院”的旦角,多出身于“中戏”,所以刘秀荣、谢锐青、李维康,也都是“通天教主”的传人。杜老师和她们,后来都拜过梅兰芳。梅兰芳先生非常喜欢杜近芳,为其主婚,杜老师也从“梅派”学了很多。但她的“王派”根基和风格,是无法忽视的。这应从艺品艺德来解释,不应旁生枝节。

杜近芳老师的丈夫吴葆桢先生,出身望门,是著名医生。吴老夫人,十分开明。她不排斥出身贫寒的女孩做儿媳;尤其是解放后,演员的社会地位提高,吴家上下,无不赞许这门婚姻。弟兄辈更是羡慕之至。陈老夫人,养育杜老师成长,对其“身世”,了如指掌。梨园同仁,同为“祖师爷”传道。所有人,对那些谣言,无不“嗤之以鼻”。我们也从未听说,杜近芳老师,或者,梅兰芳先生和孟小冬女士,那些都是谣言。请坚守道德底线,与人为善,不伤害他人,君子止于谣诼

第二章 学艺梅兰芳

一天,师父王瑶卿先生把我叫到跟前,对我说:“你这次去上海拜畹华 (梅兰芳) ,我给你写好信了。”

1945年去上海演出期间,我来到马斯南路的梅宅,去拜望梅先生。

从我小时候,好多人就说我长得像梅先生。我在济南府演出时,照相馆的人特地请我去照相,照了一张《霸王别姬》里的虞姬、一张《四郎探母》中的铁镜公主。

而且,把这两张照片放大,放在照相馆的橱窗里,好多人以为是梅先生年轻时的照片。

梅先生看完信,点点头,“哦”了一声。我对他说:“我再给您看看这照片。” 梅先生接过照片,问:“这是谁呀?” 我说:“您看看。”

梅先生仔细端详那张虞姬的照片,自言自语道:“这是我哪年的照片啊?” 他边说,边让夫人福芝芳过来一起看,还直感叹:“真年轻,这岁数真不一样。太年轻了!你看那时候!”

梅夫人边看边想,突然,她好像发现问题了。

男性有喉结,梅先生为了使自己的扮相更贴近女性,早年在脖子上戴了许多珠子。后来,他在舞台实践中,特别是扮演虞姬舞剑的时候,发现这些珠子颤动起来发出许多响声,因此就改做护领。但我当时拍剧照时,不知道梅先生已经改扮相了,脖前还是戴着许多珠子。

所以,梅夫人边看边对梅先生说:“你不是改了护领,不戴这脖锁了吗?” 梅先生夫妇弄不清这照片是怎么回事了。

我一看,赶忙说:“先生,这不是您,是我。” 梅先生很惊讶:“是吗?” 我说:“这是照相馆请我照的。” 就这样,梅先生答应收我为徒了。

第三章 幸福婚姻

我和我家官人相识于1953年,我们俩慢慢悠悠地谈了8年恋爱,可真是急坏了一票人。

我家官人叫吴葆桢,是北京协和医院的一名妇科大夫。他祖籍安徽,生在北京,家里也算是书香门第,祖上最早在明朝做过官。到了他父辈这儿,家里一家人全部变成搞技术的知识分子了。

我家官人比我大4岁,他的文学修养好,5岁就能背《唐诗三百首》,中国古典文学、外国文学都很厉害,英语也非常好。他还喜欢健身,练洋武术。他会吹苏笛,也擅长拉京二胡,尤其迷梅派的京二胡。

我和他交往了一段时间以后,就同意他上我们家去了。我们在一起就是说正事。他一般在那儿坐着,我给他倒杯茶。他有时候喝茶,有时候做自己的工作。

我呢,先把煤油灯点上,捻小了灯芯儿,然后坐在一边学习我的文化课、写作业。之后,我们一起吃饭,吃完饭一起去看戏。

他也会去看我的戏。看完戏回来就很晚了,他再送我回家。我们就这样,晃晃悠悠地谈到1960年......

不久,我们就商定好了日子。从别人那儿匀了六条恒大牌香烟,又买了6斤糖,大家热热闹闹地在协和医院礼堂办了一个类似茶话会的婚礼仪式。

虽然我们的结婚仪式很简单,但规格很高,梅兰芳先生、林巧稚先生做主婚人,李少春先生做婚礼的司仪。

当时,好多亲戚朋友给我出主意,要隆重地办婚礼。李少春先生主张不办酒席:当时正是三年困难时期。我从事的艺术行业,社会影响大。我们的婚礼如果大事操办,就会和当时的社会环境不符。

包括到了婆家,我也只让家里人给我做了碗面,不让他们大摆筵席。 这样,在1960年12月22日,我和吴大夫结婚了。

我这个人一贯比较独立,结婚以后,我没拿过我家官人一个月的工资,因为他还得养娘。

我们新婚的家具很简单。衣柜、书柜都是他的东西,我那儿就是一个梳妆台、一张床。

我最喜欢的就是写字台,很宽、很长。每天,我家官人回家后用打字机打他的论文,我就在桌子另一边画我的画。

如果我晚上演戏,他会专门为我准备吃的。记得有一次,我晚上演戏回来饿了,我家官人就给我准备了热汤面和羊肉。他跟我说:“羊肉是明天吃的,先搁着。你先吃碗热汤面。” 结果呢我吃了热汤面,又试着吃羊肉,吃着吃着就吃没了。那晚,我就不敢睡觉了,上院子里自己遛去,吃了二斤羊肉呢。

在结婚以前,我就跟吴大夫说:“你要是找生儿育女的夫人,就找别人去。咱们别耽误时间。我只生一个。” 吴大夫非常支持我,这在当时是很不容易的,因此,我们只有一个女儿,小名叫“小香妹”。

我怀小香妹时,剧院里开始排《谢瑶环》。《谢瑶环》首演的时候,我是肚里带着孩子演的。

演完一场,田汉老不明所以,还问人家:“怎么杜近芳最近胖了啊?" 院里人说:“她不是胖了,是怀孕了。” 田汉老恍然大悟。

我和我家官人从结婚以后都保持着一个很好的习惯,那就是彼此尊重,绝不会随便进各自工作的屋子,也不会随便拆对方的信件、拿对方的东西。我做的事情,除非我主动告诉他,他不能随便乱问。

他知道我这个人说话有时候不注意,而我也知道他会说梦话,梦话里不知能说出什么。我的有些事情,没有告诉他,害怕他担心。他呢,比如为林巧稚开追悼会、偷偷把林巧稚的骨灰送回她家乡,这些我知道,但他也没有麻烦我......

1991年8月份,我家官人倒下了。他得了肺癌。

我整整照顾了他半年,和他的一个学生两人轮班倒。我值晚班,白天只能睡几个钟头的觉,因为还要给他做三顿饭。只要是他想吃的,我就尽力满足他,给他弄些可口的。

他走了之后,我孤孤单单一个人,觉得事业上失掉了一只臂膀。那时候,我每天必须给自己找点儿事做,不然,受的打击太大,实在是承受不住。

第四章 病痛的晚年

我是在20世纪80年代初开始戒烟、戒酒、戒安眠药的,已经很多年了。演员由于工作性质,比如参加各种应酬活动,免不了要喝点酒。

演员演完戏已经很晚了,往往由于兴奋睡不着觉,所以,慢慢地就会有服用安眠药的习惯。

而我的烟是从各种运动开始的时候才抽的。那时候,我的神经总是紧绷着,总感觉压力特别大,晚上根本睡不着觉,只好大把大把地吃安眠药。

有一次,我吃安眠药吃得太多了,第二天起来头晕目眩,晕倒在房间。大家要排戏了找不到我,敲我的门没人应。有人爬上房门上面的气窗一看,才知道我晕倒在屋里。

我后来的烟、酒、安眠药过量,都是因为在那十年中,那种高度的压力和工作负荷,使我不得不借助这些来缓解过度的紧张,暂时摆脱烦恼,能合上双眼睡一觉。

在那十年中,我的性格确确实实发生了某些可怕的、不可逆转的变化。以前,我是一个文文静静唱青衣的青年,平常日子里不爱说话,即使说出来也是轻声细语的。出门打三轮车,车子就在马路对面,我都不愿意高声喊,宁愿自己过马路到跟前去说。

酒呢,我是从小就会喝一点的。唱戏、练功太累的时候,喝一点酒有好处,能够活血化瘀、缓解疲劳。到了那十年最厉害的时候,我就变成了一顿饭能喝一瓶茅台。没有茅台,二锅头也成,总之就是烈酒。

这烟和酒还不算什么,我最严重的问题是在那期间吃安眠药。为了能睡着,我吃了大剂量的安眠药。那时候我的神经始终是高度紧张的,心一直是悬着的。

有时候刚吃完安眠药,突然有人叫我起来。我还是混沌状态呢,赶紧烧咖啡、泡茶喝下去,把安眠药的药力压下去。

就这么着,我的安眠药量越吃越多。因为吃了安眠药之后晕乎乎的,我的脸还摔骨折过,人也苍老得不得了。

后来,我又重新登上舞台,恢复舞台生活了。其实,我那时候的身体很差,面容显得非常苍老。

我家官人就先动员我去医院检查身体,这样,我就住进了北医三院。我进医院前的安眠药瘾大到什么程度呢?吃舒乐安定,我从前吃过50粒,甚至100粒,还根本不起作用。有时候,我晚上睡觉从床上掉下来都不知道,因为我整个人有时候都没感觉了,麻木了。

我的声带也出现了麻痹,我那时候连自己唱的是什么味儿都不知道。记忆也变差了,哪年入的京剧院,或者更小时候的事,什么都想不起来,脑子里想的就是怎么样斗争。

我不愿去想这些,但没办法,这些东西就是在脑子里面乱跑。

医生问我:“杜老师,3分钱一根冰棍,我给你一毛五,能买几根啊?” 我算不上来。

我也知道,自己长达10多年的安眠药瘾,要戒起来是十分困难的。好多人因为受不了都走了。我这时候倔劲又上来了,我决定,既然已经住进来了,不把药瘾戒了,就绝不出去。连那一年的春节,我也是在医院里过的,没回过家。

北医三院不是给我一下子撤药,因为心脏和神经长期依靠安眠药,一下子不吃了,心脏就不跳了。医院一点一点把我以前吃的安眠药减下来。越减,我越睡不着觉,心里闹腾。

我治了半个月,就觉得难受极了。有30天的样子,我都不吃饭,也不想吃饭。有时候实在受不了啦,就向医生讨药吃,像小孩儿一样,这就是药瘾犯了。

另外,还要做一些康复训练,我可是从小练毯子功、翻跟头长起来的。最后不用药了,我难受到什么程度?医生让我们站成一排,把双手举起来。我前后摇晃,汗直往下淌,天旋地转。

我在里面足足待了120天。

等到从医院出来的时候,我的药量是多少呢?安定片10粒、埃斯苏伦10粒、小系安定10粒、非那根6粒,我一天得吃这么多药,但和以前比已经是很少很少了。

那时候,我不看自己的戏,我对自己的戏已经想不起来了,一句词都想不起来。我也不着急。我起码将来成为一个健康的人,就算做家庭妇女,也比之前不死不活的强。

就这样,我通过自己的毅力,终于把安眠药给戒了。

直到现在,我只是因为第二天有重要事情,需要睡个好觉,最多吃2-4粒安眠药,平常情况下不吃。再之后,我把酒和烟也彻底地戒掉了。

晚年的杜近芳就住在老式单元楼的小居室里,装修很简单,电视机都是老款,一个人生活,相当朴素。女儿吴香妹远嫁国外,她这辈子最着迷的事情就是唱戏,哪怕人到晚年,还是在研究京剧,将心得教育给下一代。

杜近芳很欣赏自己的丈夫,她经常在外人面前说:“我家‘小哥’德才兼备,与他在一起我很幸福,很幸运。”

2019年,87岁的杜近芳各种老年病越来越严重,经常在医院进进出出。但她的心态很好,将生死看得很淡。她曾说:“我哪天眼睛闭了,就去天堂里追随我心爱的‘小哥’。”

——2021年4月17日,杜近芳因老年病恶化,走完了89载的人生旅程,去天堂追随她心爱的“小哥”了。

关于杜近芳和叶盛兰这对舞台搭档,曾有人说,叶盛兰和言慧珠同台,是赛着演;叶盛兰跟杜近芳同台,是捧着演。

旁人的观感就是叶盛兰对杜近芳的提携,有如当年马连良提携叶盛兰一样用心尽力。

那些年,叶盛兰被批,而杜近芳对这位前辈和搭档的批判想必更令叶盛兰深受打击。这段经历毁了叶盛兰,也耽搁了杜近芳。

杜近芳去世后,许多梅派戏迷纷纷表示最像梅兰芳的梅派传人不再有了,杜近芳的去世也标志着京剧舞台上李袁叶杜四大头牌局面的结束,而杜近芳和叶盛兰的恩怨也随着二人的离去而烟消云散,但他们都在京剧舞台上留下过自己的浓墨重彩.…..

戏中唱念似人生,人生更似一出戏。