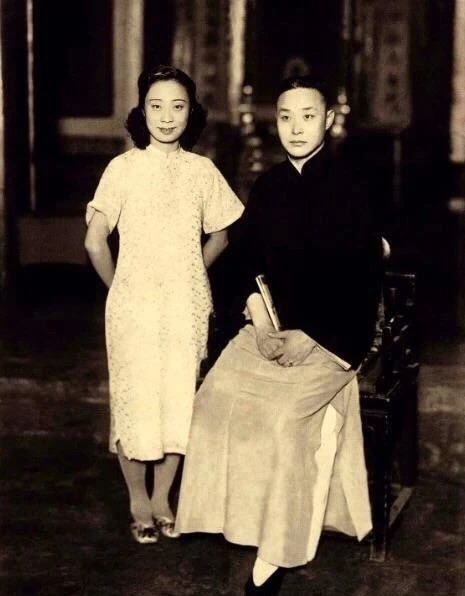

津然

管理员

21-7-10

浏览317

发表于上海